摘要:潘祖荫(1830—1890)字东镛,号伯寅,室名滂喜斋、功顺堂、攀古楼等。潘祖荫早年步入翰林,自同治朝始渐成朝中重臣,素有搜罗金石文字之好,《清史稿》载:“祖荫嗜学,通经史,好收藏,储金石甚富。”

潘祖荫像,取自《清代学者像传》第二集

潘祖荫(1830—1890)字东镛,号伯寅,室名滂喜斋、功顺堂、攀古楼等。潘氏出自苏州“彭宋潘韩”四大名门望族之一的“贵潘”,祖父潘世恩为乾隆癸丑科状元,乃四朝元老,官至军机大臣,一生受皇帝恩宠。父亲潘曾绶官至内阁侍读,叔祖是乾隆乙卯科探花潘世璜。潘祖荫早年步入翰林,自同治朝始渐成朝中重臣,素有搜罗金石文字之好,《清史稿》载:“祖荫嗜学,通经史,好收藏,储金石甚富。”所藏大盂鼎、大克鼎乃国之重器,现分藏中国国家博物馆和上海博物馆。

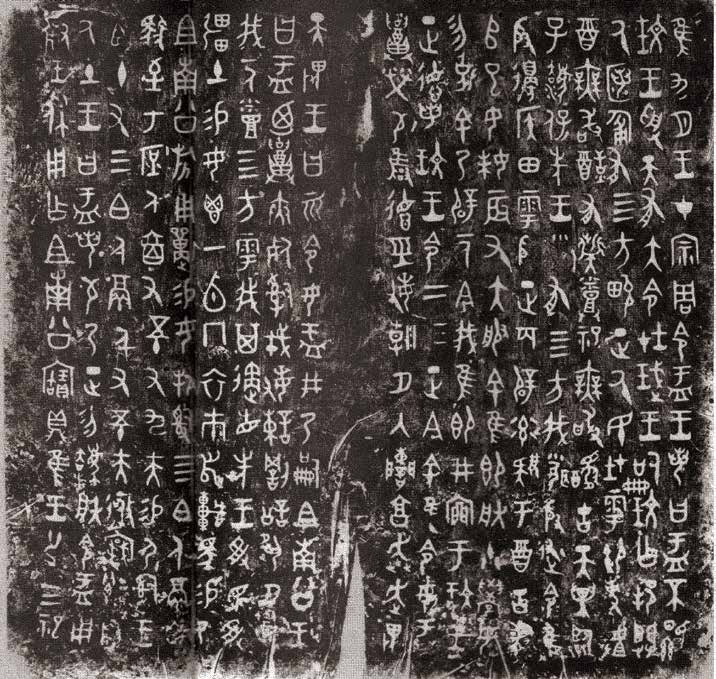

大盂鼎 (现藏于上海博物馆) 及其内部铭文拓片

彝器鉴藏

1.传古之志与经济实力

自乾嘉始,金石学家普遍重汉学、识文字、通训诂、精校勘、善考证。潘祖荫自幼受教,尤留心金石文字,曾得到一代文宗阮元的点拨,并获赠金石拓片。后来,潘祖荫得教于陈庆镛,始为钟鼎文字之学,通籍后所交友朋多好金石者,并开始搜集彝器。

同治十一年(1872)四月,潘祖荫将其第一批50件藏器结集出版,名曰《攀古楼彝器款识》。潘氏发现,从秦始皇尽天下之铜以为兵器,至北宋靖康迁移,历代朝廷随时搜括、沉薶、毁弃、盗失、铸改,已所剩无几,因此在该书自序中提出“七厄”说,认为古器留存不易,搜求之难,必须加以保护。书中潘氏还曾说道,鉴赏青铜器,切忌片面的把玩,或以募古为名、不加仔细鉴别的购藏,更不能胡乱翻译铭文,断定器物年代。这些妄言、妄行是鉴藏家不能有的。

彝器收藏须有一定的经济实力,否则识见再高也爱莫能得。同光时期彝器旧物收藏风气依然浓厚,各地收藏市场价格都很高。潘氏收藏所费从何而来呢?咸丰八年(1858)潘祖荫二十九岁时任国子监祭酒,为从四品,后陆续升至二品,根据《历代职官表》卷五、《光绪会典事例》卷十九所载,四品以上年俸105至180两,加数量不等的大米。据张仲礼的研究,官员获得的俸禄,实际上是收入中最小的一部分,他们还获得用以养廉的额外津贴,是俸禄的好几倍,之外还有公费津贴,由中央政府支付。虽然目前尚不清楚潘祖荫任职期间的具体收入情况,但随着官职的不断升迁,其收入一直较高是可以肯定的。

据吴大澂所言,潘祖荫大量收藏彝器始于同治十一年,并请吴氏为之摹图付梓,可见其收藏之始并不为居奇,而是要传古,且收藏力度非常之大。当时,潘祖荫的金石同好中,王懿荣、吴大澂等无不因嗜古而家境窘困,而陈介祺因其父陈官俊为朝廷高官,家财殷富,在京时能将毛公鼎收至囊中。潘氏为收藏彝器耗尽资财,同治十三年(1874)为债务逼迫,曾致陈介祺书云:“姪近来无一钱,只好俟后命。”虽入不敷出,但潘氏对所好之器几乎倾其所有,甚至不惜负债典质,这也是其富藏的重要原因。当然,特殊情况下也有例外,如同治十三年,左宗棠为报恩将所购大盂鼎赠送潘祖荫,成为彝器收藏史上的一件大事。

此轴为大克鼎初拓本,在此鼎初入潘家前后拓印,保留了此鼎除锈前的样貌,并于2013年拍出138万元,从一个侧面证明了大克鼎的珍贵。

2.群体合力与时代风尚

《攀古楼彝器款识》是潘氏收藏彝器的最初成果,计有:钟五件,鼎七件,彝四件,卣十二件,爵六件,壶三件,甗两件,敦六件,簠、盉、鬲、盘、斧各一件。可见潘氏收藏之富。当时作伪早已盛行,吴大澂曾说:“三代彝器,只取其器真、字真,皆可宝贵。”潘祖荫收到如数之器,非一日之功。

据潘氏自序,当时与其密切往来商讨金石者,有周孟伯、张之洞、王懿荣、吴大澂、胡石查等,潘氏收藏彝器与这些金石友朋的相互影响与帮助有极大关系。周孟伯乃王懿荣业师,曾为潘祖荫释数十器金文,收入《攀古楼彝器款识》,潘氏对其非常敬重。潘祖荫在京的很多事务多由吴大澂和王懿荣代办,顾廷龙编纂的《吴愙斋先生年谱》中有大量吴大澂为潘祖荫搜访金石的记载。后顾氏编《吴县潘氏攀古楼吴氏愙斋两家藏器目》时,也记录了潘祖荫与吴大澂的交往。吴氏也曾说过,潘祖荫收藏彝器受其搜罗吉金拓本的影响。同治十二年(1873)吴大澂、张之洞、胡石查先后离京赴任,潘祖荫手头诸事,如函札传递、彝器购买、拓片递藏等皆由王懿荣等代劳。王氏不但有金石之好,亦有相当鉴古水平,吴大澂甚至认为王氏“为吾辈中第一法眼”。潘氏富藏实有王懿荣很大功劳。

对彝器古物的鉴赏能力并不是以社会身份、官职地位决定的。同治年间,潘祖荫曾一度向洪洞人董文灿打探消息,董氏在金石鉴赏方面可谓慧眼独具。

据其《芸龛日记》载,潘、董识于同治七年(1868),初识即“论金石久之”,后至同治十二年正月二日,潘氏函询“寻氏齐钟消息”。鲍康则为其提供的消息说道,山西汾河河岸出土青铜器不少,其中便有齐钟一尊,重百余斤,铭文颇多,但铜锈厚重不便查看。自己通过各种关系,最终得到了此钟,其必然价值连城。当年四月,经董氏牵线,潘祖荫费1200两将齐钟从寻氏手中购入。光绪元年(1875)正月,董氏日记中载潘祖荫自称“眼力不甚高”,董氏以为“信如所云”,可见董文灿亦比较自负。但从潘祖荫频频致书,把所藏所收拓本寄与董文灿来看,潘氏意在要他帮助鉴定,这样也促进了潘祖荫的收藏。当然,潘祖荫得到彝器拓片都会及时与朋友交流,从不秘藏,这与他人不同。如陈介祺对其所藏毛公鼎即从不示人,惟几位同好知情,且潘氏求拓亦要付资。

碑刻访拓

彝器数量总归有限,且为历代官府所藏,只有新出土者或可流落民间,数量也不会太多。每出土一件,皆被珍若拱璧。石刻碑拓不同,由于清朝民族统一、疆域广大,随着碑拓访求之风日盛,搜寻范围不断扩大,穷乡僻壤之处经常发现碑刻,大有无穷无尽之势,收集数量远远超过彝器。

同光时期,虽然国家内外动荡,但鸿学硕儒、达官显宦收藏碑拓甚至亲自访碑拓碑的风气依然盛行。潘祖荫于石刻碑拓亦大力搜访,尤好“古”尚“奇”。

1.实地访拓与好古尚奇

宋代收集碑版石刻文字是以唐五代为下限的,清代突破这个限制,时间跨度从秦汉到宋、辽、金、元甚至明代。晚清同光时期,依然采取广搜博取的办法,尤其对边疆地区的石刻碑版搜罗更细,研究更深。叶昌炽《语石》“求碑宜因地一则”,指在访碑必须实地考察。实地访拓为当时之风尚,文人墨客多以搜访碑石为乐。潘祖荫虽处京师深宫,但还是利用一切机会访碑拓碑。

潘祖荫久处京师,没有在地方长期任职的经历,所以他利用一切可能的机会访求碑刻,有时会到京畿之地亲自椎拓。潘祖荫访碑之举最早见于《潘祖荫年谱》,道光二十九年(1849)南归回京途中,过邹县谒亚圣庙,观《莱子侯刻石》。咸丰八年六月,潘祖荫与翁同龢赴陕甘督考,借机作了一次痛快的访碑之旅,途中多闻当地人文,寻访了沿途古碑古刻。潘祖荫时年约28岁,此次游历是对多年所学所思的检验,亦见其对金石文字研究的了解。

《语石》卷二“直隶四则”载潘祖荫亲赴定兴县拓碑之事:“标义乡石柱颂,在定兴县。余得一通,共十一纸。未见原石,当是累级四面环刻,书法险劲方严,一字不损,扪之若新发于硎。土人相传,碑有神护,拓之不祥。光绪初元,潘文勤师檄下定兴县拓之,始显于世。”光绪三年(1877)三月,李鸿章主持纂修《顺天府志》,府志金石一门,由缪荃孙接办。缪氏修志期间,潘祖荫曾组织缪荃孙、叶昌炽、王颂蔚、梁于渭纠资往拓顺天、易州、宣州、定州、真定碑刻。

潘祖荫对于“奇”刻亦有独特爱好。《红崖古刻》为当时最稀有珍贵的石刻之一,赵之谦《补环宇访碑录》曾记录了这样一事,其发现了一尊诸葛誓苗碑,文字难解,最后依靠潘祖荫所藏原拓本及黔中枣木本、阳湖吕氏缩刻本详校,最终才对其中内容有所领悟,可见潘祖荫收藏之奇,对古刻研究具有重要作用。

《麃孝禹刻石》拓片,原石现藏山东省博物馆

2.广泛搜访与交流的群体基础

据叶昌炽《语石》记载,蔡京之弟蔡卞藏有新知洪州军州事熊公神道碑,惟潘祖荫的滂喜斋有此藏本。因为历史原因,蔡京、蔡卞兄弟因品行而不齿于人,其碑刻更难得一见。潘祖荫未受此限制,不仅收藏其碑刻,而且还通过临帖学习书法,所以潘氏收藏碑石讲求与人不同,多来自自己购买、拓印以及他人馈赠。

其一,地方官吏及文人墨客赠送与交流。上文提到潘祖荫收藏彝器全由俸禄所出,拓本不比彝器贵重,对身居高位的显宦来讲,相对容易获得。《语石》卷二道出一个事实,全国各地的宝物,常常因为各种原因汇聚于京城,珍贵的碑帖拓本也不例外。的确,北京以其全国政治文化中心的独特地位,汇聚了大量官吏、文人墨客。这些人员入都时,照例要向有关官员或友朋赠送礼品,对好之者来讲,碑帖、书画、古玩等是少不了的。尤其是地方的碑拓,在金石之风盛行的晚清,是比较打眼的礼品之一。因此,在地方不能得见的稀有之拓或新出之品,在京城厂肆时或出现便不足为奇了。潘祖荫在南书房近40年,从地方官吏、文士得到拓本应该不太困难。

其二,金石同好代为访拓。潘祖荫十分注重书籍中有关碑石的信息,然而亲自搜罗访拓往往受限,便请在外任职的官吏或友朋帮其搜访碑刻。光绪三年吴云得张从申书延陵季子庙碑,特寄与潘氏鉴赏。张之洞值四川学政间,广搜碑石并多次寄呈潘祖荫鉴定。。

其三,利用各种机会购买。罕见的碑刻拓本常为人居奇秘藏。对于此类孤本以及名贵碑拓,潘祖荫便不惜重金购买。张德容《二铭草堂金石聚》后序载,咸丰年间,梁永阳昭王及王妃墓志在市场露面,因为价格太过昂贵,最终流入了潘家,这两通墓志是罕见的孤本。光绪十年(1884),潘祖荫丁忧苏州期间,请叶昌炽将其合装一册。奉讳间潘氏以千金购得汉碑孤本《夏承碑》,此本曾藏义海楼顾氏,叶氏对此称赞不已。一般而言,收藏重点在于拓片,而非原石。因拓片较利于收藏以及研究。潘祖荫则不然,曾就隋石一事多次致书吴重憙,后如愿买到。从收藏文化的角度而言,这种收藏态度的转变赋予了碑石以新的意义。

《莱子侯刻石》 拓片, 国家图书馆藏, 原石现存邹县孟庙启圣殿前

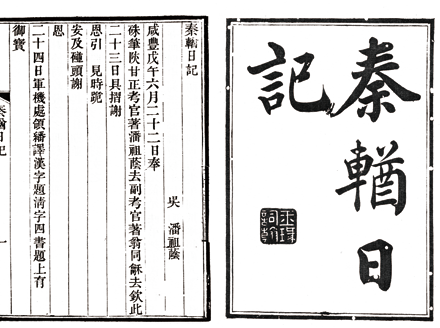

《潘祖荫日记》 之 《秦輶日记》

3.收藏视角向异域石刻延伸

叶昌炽曰:“异域碑文,自日本朝鲜同洲之国,以至欧非两洲,皆自其国中来。”随着晚清金石学逐渐兴起之际,这些外国石刻的摹本、拓本、原石复制品甚至原石,经过各种渠道陆续传入中国。潘祖荫很早便把视角转向域外,以高居之便,不断延伸收藏视野,获得大量世界各地的大量石刻拓本。

随着清政府对外交流的不断扩大,派驻世界各地的使节不断增加,受当时金石学风气的影响,他们大多对国外的金石比较关注。潘祖荫身居高位,又颇嗜金石,出使之士便不断为其提供相关信息,并传递金石资料。

晚清名臣张荫桓曾于光绪十一年(1885)至光绪十五年任出使美国、西班牙(时称日斯巴尼亚)、秘鲁三国公使,《张荫桓日记》记述了大量海外见闻,其中亦有访求金石的记载。光绪十五年二月十九日张荫桓回国复命。从信函中可知,张氏搜寻各国文字资料,包括埃及、希腊、波斯、墨西哥、土耳其、西班牙等国文字。美国博物院有埃及、希腊石碑,文皆不可识,张荫桓与之掌院建立关系,因不能椎拓,美方答应为其复制一块埃及石碑和两块希腊文石碑,负责装匣邮寄。潘祖荫托张荫桓代觅埃及石幢拓本,因甚不易得,张氏遂就缩制石幢拓奉一纸与潘氏。关于埃及石幢,最先见于郭嵩焘出使英国的日记《使西纪程》,此类消息很快传回国内,潘祖荫当较早得知,后来潘氏不断委托出使人士搜寻埃及石幢即由此始。

潘祖荫得到这些域外石刻资料,往往会与同好一起观赏。据叶昌炽《缘督庐日记》载,光绪十四年(1888)十一月十五日,潘祖荫招饮,并观《埃及古碑》《红崖古刻》《唐吐蕃会盟碑》及日本、高丽各刻,同坐者有王懿荣、李文田、黄再同等多位金石好友。

光绪十五年二月二十日,叶昌炽、潘祖荫等人在法国巴黎见一埃及石刻,照相留影,其文字古奥。光绪十五年五月廿七日,叶氏在潘祖荫处见其新得埃及残石拓本。此石为美国人斐尔士所藏,乃古时石椁残石,文字奇古,据判断其年代应比古希腊时期还早4000余年。斐尔士起初拒绝了潘氏拓印的请求,后了解中国碑版流传皆依氊蜡之功,始允拓约十余通。这些交流活动,是晚清文人以传统文化眼光审视异域文字的生动记录,值得重视。

- 千帆驶过 万古流芳 梅景书屋之鉴藏历程、购藏方式与渠道 2016-11-30

- 窥秘项元汴的鉴藏艺术 2016-11-30

- 安重深沉的金石画风——再读李宝林的画 2016-11-30

- 晚清文人鉴藏活动述略 2017-02-10

- 现代鉴藏“一只眼”——吴湖帆 2016-11-14

- 探析北宋米芾的书画鉴藏生涯 2016-11-24

- 意在传古志为国——金石大家陈介祺及其收藏 2016-11-24

- 白石山水甲天下:论对齐白石山水画的鉴藏 2017-01-10

- 明代后期鉴藏家关于六朝绘画知识的生成与作用——以“顾恺之”的概念为线索 2017-02-09